学科竞赛获奖者追踪 | 在纯粹中寻找太阳:一位竞赛少年的科研启蒙与坚守

编者按

多年来,河北省科协持续规划并实施了河北省青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛、五项学科竞赛等一系列青少年科技创新后备人才选拔与培养项目。这些赛事已不仅止步于选拔优秀人才,更逐步成为塑造未来科技领军者的重要摇篮,成为探索科创人才培养规律、反思教育本质的重要实践。

今年以来,我们启动了对五学科奥赛往届获奖选手的追踪工作,旨在将关注的视线延伸至赛场之外,以更长周期、更广维度的发展视角,回望、记录并解读这一群体的成长路径。他们的经历,既是对个体奋斗的鲜活写照,也是政策引领与时代机遇交织共构的生动见证。

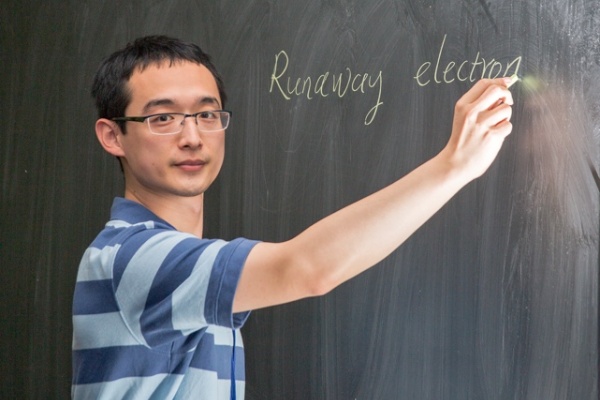

在美国普林斯顿实验室工作期间的照片

人物简介:刘畅,2007年高中毕业于石家庄市第二中学,2006年全国中学生物理竞赛河北赛区一等奖、全国高中数学联合竞赛河北赛区一等奖、全国青少年信息学竞赛河北赛区二等奖、全国中学生生物竞赛河北赛区二等奖。本科毕业于北京大学物理学院,博士毕业于美国普林斯顿大学天体物理系。目前在北京大学物理学院任助理教授。

在安静与自由中汲取力量

回忆我在二中的学习与生活,最深的感受可以用两个字概括——纯粹。这种“纯粹”,既来自环境,也来自人。那一年,我们是首届搬到南校区的高中生。对我而言,这是第一次从走读转为寄宿;对许多同学而言,也是从熟悉的市区生活进入一个相对封闭的环境。最初大家都有些不适应,但也正是这种“安静”的氛围,让我能够从青春期的纷扰中抽离出来,全身心投入学习,体会到专注带来的力量。二中的教育理念与那种“打鸡血式”的应试模式不同。学校在保持严格管理的同时,并不束缚我们的学习方向,尤其在竞赛学习方面,给予了极大的自主空间。这种自由孕育出一种极为纯粹、主动的学习氛围。我们讨论题目,不是为了分数,而是出于兴趣;我们敬佩的,是那些总能在老师之前给出答案的“大神”。到了竞赛后期,老师只需帮我们寻找最新、最难的题目,剩下的便交给这些“大神”们去攻克——这种活跃又富挑战的氛围,让我深深迷上了理科。我在物理、数学、信息、生物之间徘徊难决,甚至在老师劝我“聚焦强项”时,仍坚持参加四门竞赛。如今回想,也许正是那段充满探索与自由的岁月,让我选择了物理,而非当时更热门的金融、管理或法律——从而开启了一条延续至今的科研之路。

竞赛题里探寻科学精神

正如竞赛名称中“奥林匹克”所代表的,学科竞赛的意义从来不在于循规蹈矩地寻找标准答案,而在于挑战自我、突破边界,去发现那条最巧妙的思维路径。在那个没有百度、没有智能手机、没有AI的年代,我们能依靠的,只有老师、几本教材与习题册,以及一次次绞尽脑汁的思考。也正是在这种“痛并快乐”的磨炼中,我逐渐放弃了照本宣科与拿来主义的思维方式,开始学会独立思考。当我凭借自己的努力一道道攻克难题时,我慢慢意识到——天才与常人之间并不存在不可逾越的鸿沟。别人能想到的,我或许要花更长的时间,但终究也能想到。如今回望,那些竞赛题也许已显得简单,但它们教会我的,是科学的态度与精神:无论问题大小,都要以严谨的思考去面对,以理性的光芒指引前行。这,或许才是高中竞赛留给我最宝贵的财富。

从解题少年到“人造太阳”的追寻者

高中的那段学习经历对我的人生观产生了深远的影响,也为我后来在北京大学和普林斯顿大学的学习与科研打下了坚实的基础。以普林斯顿为例——虽然这所大学享誉世界,但它坐落在美国新泽西州的一个宁静小镇上。那里没有繁华的都市,也鲜有喧嚣的娱乐。我们常常开玩笑地把 Princeton 拆成 “Prince-ton”,称自己就读于“王子囤大学”。然而,正是这样一个远离浮华的小地方,营造出一种真正纯粹的学术氛围,让人可以心无旁骛地钻研自己热爱的课题。也正是在这片小镇上,诞生了无数诺贝尔奖获得者。如今,我从事的是核聚变能源研究——通俗地说,就是希望在地球上“点燃一颗人造太阳”,让人类能够安全、高效地利用聚变能。这一科学梦想已被全球研究者探索了近一个世纪,却仍未有完美的解决方案。有人戏言:核聚变的实现总是“永远在五十年之后”。但我始终相信,只要我们坚持科学精神,像当年解每一道竞赛题那样,脚踏实地、勇于探索,终有一天我们能攻克这个人类能源的终极难题。

寄语青少年

无论将来选择什么方向,都希望你们能秉持科学的精神,保持好奇与坚持,成为各自领域的开拓者。